mesure des longitudes était encore une difficulté majeure au milieu du XVIIIe siècle et qu'elle constitua un enjeu scientifique essentiel pour les États européens à vocation impériale par le frein que cette difficulté imposait au développement colonial.

Pour effectuer la mesure de la longitude, il était donc nécessaire de disposer d'une montre précise — ou chronomètre — car la Terre pivote d'un tour en 23 h 56 min 4 s. En un point précis, il y a donc environ quatre minutes de décalage d'un jour sur l'autre à midi entre l'heure solaire (ou sidérale) et l'heure moyenne sur laquelle repose l'horlogerie : les 24 h plus (ou moins) le déplacement de la Terre dans sa révolution autour du soleil et sans compter les variations du mouvement apparent du soleil selon les mois (c'est la deuxième loi de Kepler). Il fallait donc régulièrement régler ses montres et horloges en se remettant sur le midi astronomique : c'était le travail des régleurs.

Les Hollandais et les Anglais, dont la puissance économique reposait sur l'exploitation de colonies et donc la maîtrise de la navigation, étaient prêts à investir des sommes importantes pour résoudre ce problème de repérage en mer. C'est ainsi qu'en 1714, le Parlement britannique offrit par le Longitude Act une récompense de 20.000 £ à qui trouverait une solution acceptable au problème. Cette solution pouvait donc venir soit d'un chronomètre, soit d'un instrument de navigation permettant de faire le point précisément. Il y eut beaucoup d'horloges… mais peu de résultats fiables. Quant aux instruments de navigation, John Hadley eut beau inventer en 1731 l'octant à double réflexion par un jeu de miroirs mobiles, instrument à l'origine du sextant qui allait permettre d'utiliser les distances lunaires pour faire le point et résoudre ainsi en partie le problème des longitudes sans avoir besoin de conserver l'heure d'origine, les résultats restaient cependant imparfaits et le Parlement britannique estima que la récompense n'avait pas lieu d'être accordée.

Les difficultés n'empêchèrent pas les cartographes de dessiner des cartes toujours plus précises, au moins pour les territoires familiers — encore que, la carte ci-dessous donne de la France un tracé des côtes encore très fautif, en particulier sur le Cotentin ou la Basse-Bretagne. Malgré tout un réseau de triangulations marines, cette carte publiée vers 1790 n'intègre pas les mesures des Cassini ni leurs rectifications.

Mais ce qu'on réussit à réaliser sur la terre ferme est plus difficile à mener en mer et les cartes les plus belles conservèrent une part de maladresse jusqu'à la fin du XVIIIe siècle…

Mais ce qu'on réussit à réaliser sur la terre ferme est plus difficile à mener en mer et les cartes les plus belles conservèrent une part de maladresse jusqu'à la fin du XVIIIe siècle… |

| Ces profils des côtes bretonnes figurent dans le deuxième volume de l'atlas maritime de Johannes van Keulen, publié en 1790 à Amsterdam (ces atlas sont conservés au Musée maritime d'Amsterdam) |

Sur le dessin ci-dessous, on voit comment le géomètre, mathématicien, astronome et futur académicien La Condamine, parti mesurer trois degrés du méridien en Équateur, où il allait rester de 1735 à 1743, afin de déterminer la figure de la Terre, travailla à la mise en forme de la carte : quadrillage de fond, triangulation en certains points (notamment pour tracer les îlots au large de la côte), hésitations et reprises dans le tracé de la côte, commentaires.

|

| Charles-Marie de la Condamine (1701-1774), Route de Mr. de la Condamine le long de la côte nord de l'île Marajo ou Joannès à l'embouchure du fleuve des Amazones, dessin de La Condamine, 1736 (BnF). Pour une vue élargie, voir ici. |

Rien à voir donc avec notre sujet, ce n'était qu'une digression.

On va assister alors, tout au long du XVIIIe siècle, à une longue compétition tour à tour rivalité, collaboration et émulation entre horlogers français et horlogers anglais, voyageant entre Paris et Londres. L'un d'eux est Henry Sully (1680–1729) dont la réalisation la plus célèbre est le gnomon de Saint-Sulpice, à Paris. C'était pour sa part un horloger anglais mais installé en France sous la Régence après avoir travaillé à Vienne pour le comte du duc d'Arenberg. A Vienne, où il était venu pour se parfaire dans son art, il avait développé un double savoir tant pratique que théorique et, grâce à d'Arenberg, il put fréquenter divers cercles savants où il se lia à Leibnitz qui à son tour le recommanda à Philippe d'Orléans.

Il fut membre de différentes sociétés savantes dont la Royal Society de Londres et les deux Sociétés des arts successives — celle de 1718 sous le patronage du Régent et celle de 1728 sous celui du comte de Clermont — mais il échoua à entrer à l'Académie des sciences comme Leibnitz le lui avait promis.

Ces Sociétés réunissaient au Louvre puis au Petit Luxembourg un petit groupe d'artistes : non pas des artistes au sens moderne du terme mais des artisans hors pair, aux savoirs théoriques étendus, non de simples exécutants mais de ceux qui par leurs recherches ont permis le développement des techniques et, à plus long terme, la première révolution industrielle. A leurs côtés, on rencontre des savants, des mathématiciens, des astronomes, des géographes. Sully est l'un des fondateurs de cette Société des arts de 1718 et l'un de ses éléments essentiels. La Société des arts se réunit chaque semaine, ses membres échangent des savoirs, présentent et publient des mémoires sur des sujets variés : l'objectif est tout autant de collecter et préserver par le texte et l'image des savoir-faire traditionnels que les artisans se transmettent par le geste au cours de l'apprentissage, que d'identifier les meilleures pratiques, les méthodes, les outils, les procédures de fabrication afin d'améliorer la qualité des produits — dans le contexte d'une forte implication de l'État dans la croissance économique.

En revanche, le statut inférieur de technicien, d'artisan dans la société d'ordres de l'Ancien régime interdit à Sully l'accès à la très élitiste Académie des sciences — tout au plus put-il y faire diverses communications sur les améliorations qu'il avait mises au point dans la fabrication de montres.

Le Régent le présenta à John Law, son ministre des finances — et comme Sully, un émigré venu de Grande-Bretagne. Montres et pendules avaient déjà bouleversé la pratique de l'astronomie et, par rebondissement, de la cartographie et de géographie. Elles permettaient la synchronisation des actions sur le terrain militaire à une époque où il n'existait pas d'heure commune. Il s'agissait donc d'outils stratégiques pour le développement de la puissance des États, notamment pour la navigation comme nous l'avons vu. Sully était persuadé que la mesure des longitudes passait par la mise au point d'horloges adaptées à la navigation, mais il ne s'agissait pas uniquement selon lui d'une question pratique, pendule contre ressort, etc. C'est la notion même d'heure qui est en jeu puisque l'horlogerie repose sur la relation entre l'heure solaire (ou sidérale) et l'heure moyenne.

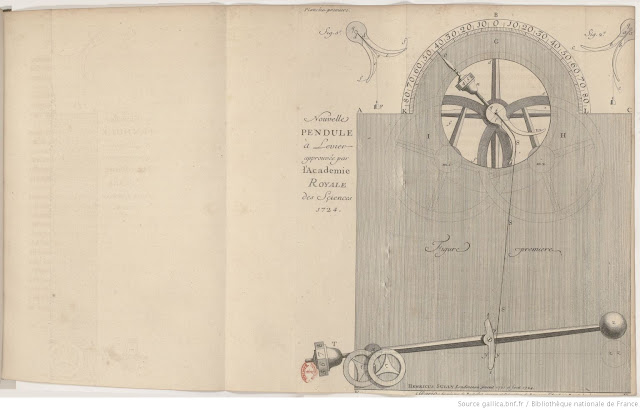

Planche tirée de Henry Sully, Règle artificielle du temps pour apprendre

la division naturelle et artificielle du temps et connaître toutes

sortes d'horloges et de montres... par H. S., de Londres(1717) : schéma

d'une horloge.

Planche tirée de Henry Sully, Règle artificielle du temps pour apprendre

la division naturelle et artificielle du temps et connaître toutes

sortes d'horloges et de montres... par H. S., de Londres(1717) : schéma

d'une horloge. Henry Sully mit au point le premier chronomètre de marine en 1716 — mais le Parlement britannique n'en eut cure.

|

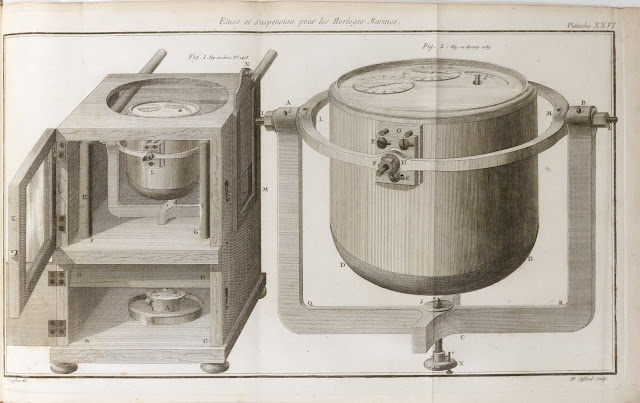

| Deux vues de l'horloge marine de Sully, la première suspendue au centre de l'image, la seconde posée à gauche. |

Sully se retrouva ainsi participer à l'expérience de la Manufacture d'horlogerie de Versailles avec d'autres maîtres horlogers anglais, pendant cette période de la Régence où John Law fut au faîte de sa puissance avant la bulle de la Compagnie du Mississippi — sa faillite — et la banqueroute de 1720 qui signent la fin des expériences financières du début du XVIIIe. Il s'agit — étrangement — d'une Manufacture des horloges anglaises que Sully va diriger, à la fois centre de recherche, d'expérimentation — le maître mot de ces précurseurs des Lumières — et de formation. Les horlogers anglais, une soixantaine, y furent engagés tout à la fois pour la fabrication de montres et d'horloges et pour la transmission de leurs méthodes et savoir-faire aux horlogers français, et ce au moyen de démonstrations et de conférences ouvertes au plus grand nombre. Il s'agissait ainsi de favoriser l'innovation non par la concurrence mais par la coopération et l'émulation.

A Londres, John Harrison se lançait de son côté dans la recherche d'un chronomètre de marine dont le premier modèle fut présenté en 1730 et construit, le Harrison H1, en 1735. En France, c'est la dynastie des Le Roy, Julien Le Roy et ses fils, qui prirent la suite des travaux de Sully.

Leur élève Ferdinand Berthoud, après plusieurs voyages à Londres entre 1763 et 1765 pour étudier les chronomètres de Harrison (d'abord les H1, H2, H3 et deux ans plus tard le H4 — dont la copie, le K1, sera utilisé par James Cook lors de ses deuxième et troisième voyages), mettra au point ses propres horloges marines en 1767. En 1785, au départ de son expédition autour du monde, La Pérouse emporte cinq chronomètres de précision, tous réalisés par Ferdinand Berthoud qui, avec les autres instruments de précision embarqués, va lui permettre de cartographier une partie des côtes occidentales du Canada ou celles des Kouriles, de Sakhaline et du Kamchatka. Chaque observation exigeait l'emploi simultané de quatre personnes car il fallait mesurer en même temps les distances et les hauteurs de deux astres, et relever le temps indiqué par le chronomètre. A partir de ces relevés, le calcul de la longitude demandait encore près de quatre heures de travail.

Les pratiques de dessin du profil des côtes et des ports dont nous avons parlé plus haut vont se poursuivre longtemps aux côtés des relevés de plus en plus exacts et du tracé de cartes plus fiable, y compris lorsque les possibilités de mesure et de tracé de cartes se seront transformées. Encore au début du XIXe siècle, le relevé des côtes destiné au tracé de cartes s'accompagne d'un profil du relief.

Relevé des côtes de Timor le 21 octobre 1792 par Dom Pierson, astronome

et aumônier à bord de l'Espérance, vaisseau parti sur les traces de

l'expédition de La Pérouse.

La dernière grande expédition issue de l'esprit des Lumières, l'expédition Baudin (1800-1803) compte parmi ses grands objectifs scientifiques la révision des cartes de l'océan Indien et des côtes indonésiennes et australiennes grâce à une mesure précise des longitude.

Les journaux de bord de l'expédition Baudin (1800-1803) qui a exploré et

cartographié les côtes australiennes comportent encore de nombreux

profils de côtes. Ici, c'est une « vue de la pointe du Papillon

lorsqu’elle reste à l’Est 8˚Sud et le Cap Le Lièvre au Nord 35˚Ouest. Le

18 Germinal An 10 à 5h du soir ». La région est baptisée Terre Napoléon, c'est la côte sud-ouest de la

Nouvelle-Hollande méridionale — sud de l'Australie (Charles-Alexandre Lesueur ou

Nicolas-Martin Petit, aquarelle et encre sur papier, Archives

nationales).

Afin de mesurer les longitudes Nicolas Baudin (1754-1803) utilisa une pendule astronomique et quatre des premiers chronomètres de marine français, construits par Ferdinand Berthoud : son navire, le Géographe, embarqua les chronomètres 31 et 38 et le second navire de l'expédition les chronomètres 27 et 35 (présenté ci-contre).

Dès les premières mesures, on voit combien le réglage de ces montres est essentiel aux mesures de longitude. Baudin est à Ténériffe en novembre 1800 :

Le résultat des montres n°31 et 38, embarquées sur le Géographe, donnèrent une différence dans la longitude : la première de 0° 6' 9" 15'" trop est et la seconde de 0° 22' 54" 52'" trop est.Il va lui falloir donc tout au long du voyage faire avec ces divergences entre les les montres et, au bout d'un an environ, au large des côtes occidentales de l'Australie, avec leurs légers retards (évidemment différents de l'une à l'autre).

À bord du Naturaliste, où se trouvent les montres n° 27 et 35, on observa : pour la première de 0° 15' 35" 10'" trop est et pour la seconde 0° 6' 59" 1'" trop ouest.

le 16 août 1801, à midi, la latitude fut observée de 13° 25' 1" et la longitude de 121° 30' 4". Trois suites de distances prises par l'astronome Bernier, réduites à la même heure, donnèrent pour longitude de la corvette 123° 32' 1". L'uniformité des résultats dans les distances paraît ne laisser aucun doute sur le retard observé dans la marche des montres, dont cependant elles s'étaient rapprochées d'un degré depuis celles faites précédemment. L'astronome pense que ce grand rapprochement peut être occasionné par le calcul des tables, qu'il ne croit pas exact, n'ayant rien remarqué aucun changement dans leur marche qui peut y avoir donné lieu.

Son travail est de rectifier les cartes existantes en s'appuyant sur des données elles-mêmes fragiles :

le 14 août 1801, à midi la latitude avait été observée de 13° 52' 16" et la longitude des montres nous mettait par 121° 29' 14". Plusieurs suites de distances du soleil à la lune par l'astronome Bernier donnaient 123° 19', conséquemment 1° 49' 46" plus est que les montres. Notre latitude et la longitude, soit des garde-temps [les chronomètres], soit par les distances, ne pouvant cadrer ni se rapporter sur aucune des cartes géographiques dont je suis pourvu.On voit que Baudin n'utilise pas les chronomètres seuls mais complète par des observations astronomiques qui doivent ensuite être mises en regard de tables astronomiques — qui peuvent elles-mêmes comporter des erreurs. La méthode qu'il suit, en effet, est celle établie par Beautemps-Beaupré caractérisée par un recours quotidien à la navigation astronomique combinée à l'observation de points terrestres et du coup, à un établissement en "temps réel" des cartes. Le recours constant au dessin du profil des côtes sur lesquels on reporte les observations angulaires permet de construire la carte. Les longitudes s'obtiennent par la combinaison des données des chronomètres, réglés sur le méridien de Paris, et par la méthode des distances lunaires (distance angulaire lune-soleil, altitude la lune et altitude du soleil).

Le Nautical Almanac publiait régulièrement, depuis 1760, des tables comportant les distances lune-soleil et lune-principales étoiles du zodiaque, toutes les trois heures, tout au long de l'année — ces tables s'appuient d'abord sur les travaux du mathématicien Clairaut en 1750, puis sur ceux de l'astronome Tobie Mayer et de Maskelyne, mis à jour par Laplace en 1786 puis par Lalande en 1792. On voit qu'il s'agit de tables "en construction" au moment du voyage de Baudin mais on peut constater que les déterminations des latitudes et longitudes par cette mission sont parmi les plus exactes de l'époque.

Outre l'usage des instruments eux-mêmes, la diffusion de ces nouvelles techniques passe par l'écrit selon un processus entamé par les astronomes, les géomètres, les ingénieurs dès la Renaissance et dont les Sociétés savantes et Académies se sont faites le relai à travers l'Europe. Ces écrits techniques, au carrefour de la physique expérimentale et des inventions technologiques, reposent sur le partage en multipliant les planches illustrées — une fois passé le temps proprement dit de l'invention : quand Berthoud s'était rendu à Londres en 1763, alors même qu'il était membre de la Royal Society, il n'avait pu voir les chronomètres H1, H2 et H3 de Harrison que moyennant finances et il lui fut impossible de voir le H4 dont les secrets devaient être protégés de la copie. Ce n'est qu'en 1765 qu'on lui dévoilera, non l'objet même, mais quelques plans de son mécanisme, suffisamment pour qu'il puisse à son tour concevoir son propre chronomètre et en décrire non seulement la construction mais surtout (ci-dessous) l'usage.

Quant à Nicolas Baudin, il est mort avant de revenir en France. Son nom disparaît des descriptions du voyage comme des cartes qui ont été tracées à son occasion : la mésentente entre Baudin et ses jeunes officiers, les conflits qui ont émaillé l'expédition, ont eu raison de sa postérité. Le récit du voyage, la description des découvertes, les cartes élaborées lors de l'expédition seront publiées dix ans plus tard sans mention de son nom par le naturaliste de l'expédition, François Péron. C'est le Voyage de découvertes aux terres australes, exécuté par ordre de sa Majesté, l’Empereur et Roi, sur les corvettes le Géographe, le Naturaliste et la goëlette le Casuarina, pendant les années 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804, publié en trois volumes entre 1807 et 1817 et comportant notamment la première carte montrant le contour complet de l'Australie, la Carte de Freycinet (1811) ainsi que tout un atlas des côtes australiennes et indonésiennes — comme celle-ci, d'une gravure magnifique.

|

| Carte de la Baie des Chiens-Marins (côte occidentale de l'Australie) relevée par Louis Saulces de Freycinet pendant l'expédition Baudin et publiée en 1811. |

Cet article cite notamment Nicolas Baudin, Mon voyage aux Terres Australes, journal personnel du commandant Baudin, illustré par Lesueur et Petit. Paris, Imprimerie nationale, 2000.

Il s'appuie également sur l'ouvrage de Paola Bertucci, Artisanal Enlightenment. Science and the Mechanical Arts in Old Regime France. Yale University Press, 2017.

Il s'appuie également sur l'ouvrage de Paola Bertucci, Artisanal Enlightenment. Science and the Mechanical Arts in Old Regime France. Yale University Press, 2017.

Enfin, l'article d'Etienne Taillemite et Jean Bourgoin, L'expédition Baudin en Australie, dans la revue XYZ n°91, 2ème trimestre 2002, m'a été très utile.