La Frontière de la conquête de l'ouest, la Frontière sur laquelle ont vécu D. F. Barry et C. G. Morledge, cette Frontière a disparu. La conquête de l'ouest a rejoint le Pacifique, les guerres indiennes se sont achevées, les survivants ont rejoint leurs réserves ou le Wild West Show de Buffalo Bill.

A 19 ans, en 1887, Edward S. Curtis s’installe à Seattle et

s’associe à Thomas Guptill pour ouvrir un studio photographique, Curtis and

Guptill, Photographers and Photoengravers, mais pour le jeune homme la date

fondatrice de son activité sera 1895, quand il réalisa le portrait de Princess

Angeline (1800 ? – 1896), née Kikisomlo, la fille de Chief Sealth of Seattle.

Princess Angeline de Duwamish posa également pour deux autres images, "The

Mussel Gatherer" and "The Clam Digger", qui seront les premiers portraits

d’Indiens que Curtis réalisa.

Exposées lors d’une exposition organisée en 1898 par la National Photographic Society, ces images connurent un grand succès mais c’est une quatrième — qui n’était pas un portrait — qui remporta la médaille d’or de l’exposition : “Homeward”.

1898 est aussi l’année où Curtis rencontre un

groupe de scientifiques, des spécialistes des Amérindiens qui vont le conduire en

Alaska avec l’expédition de Harriman en 1899 puis l’année suivante, avec l’anthropologue

George Bird Grinnel auprès des Indiens Blackfeet dans le Montana. Il ne va plus cesser, entre 1907 et

1930, de voyager et de photographier divers peuples d'Amérique du nord, tant au Canada qu'aux États-Unis.

Des portraits. Les regards qui nous interpellent ou nous évitent ou nous toisent. Des masques. Des coiffures savantes. Des colliers. Des chevelures.

A distance respectueuse.

Des noms parfois imprimés au-dessous, à gauche sur le papier jaune — Flower Falling, Nova, Maskette, Rock-purple Mountain — ou parfois une simple indication, la mention d'un peuple : un "chef zuni", "manteau du porteur d'obsidienne", qagyuhl, clayoquot, hupa, hopi, koskimo, walpi…

Tout au long de sa vie, Edward S. Curtis va constituer une collection de photographies qu'il publiera sous le titre de L'Indien d'Amérique du

Nord (The North American Indian). A l'origine, le richissime financier J.P. Morgan

lui avait offert 15 000 dollars par an durant cinq ans pour une série sur les Amérindiens en 20 volumes et 1 500 photographies.

Pour Curtis, la vie traditionnelle des Amérindiens était condamnée à brève échéance et ses photos devaient conserver la trace d'une civilisation vouée au néant, conserver « les informations qui doivent être recueillies au bénéfice des générations futures, en respectant le mode de vie d'une des plus grandes races de l'Humanité, doivent l'être immédiatement ou cette possibilité disparaîtra à jamais », écrivait-il.

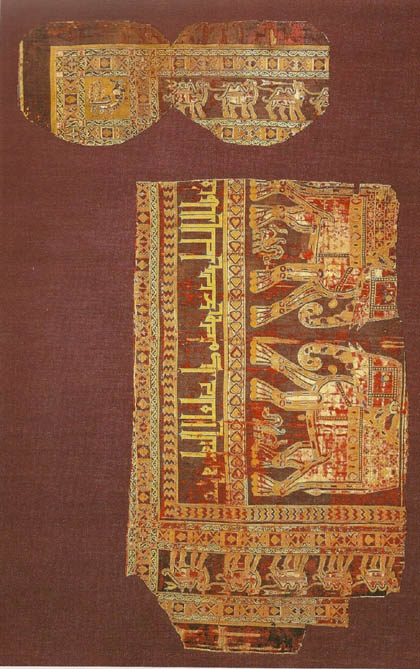

Aux portraits, aux visages, s'ajoutent les costumes et ce qu'ils nous disent de leur fonction magique, danseurs et shamans.

Pour Curtis, la vie traditionnelle des Amérindiens était condamnée à brève échéance et ses photos devaient conserver la trace d'une civilisation vouée au néant, conserver « les informations qui doivent être recueillies au bénéfice des générations futures, en respectant le mode de vie d'une des plus grandes races de l'Humanité, doivent l'être immédiatement ou cette possibilité disparaîtra à jamais », écrivait-il.

Aux portraits, aux visages, s'ajoutent les costumes et ce qu'ils nous disent de leur fonction magique, danseurs et shamans.

|

| Sur le mur d'adobe d'une maison zuni, la marque du sacré, comme un oiseau-reliquaire près à s'envoler. |

Curtis collecta également plus de 10 000 enregistrements sonores sur

cylindres de cire : il s'agit d'enregistrements de musique mais aussi de récits qui témoignent de la richesse de la tradition orale indienne — conservant ainsi également au passage la trace des langues amérindiennes. Il a enfin tourné en 1912 le tout premier film dont tous les acteurs et figurants étaient Indiens.

En fin de compte, ce sont plus de 40 000

clichés qui documentent plus de 80 tribus. Ces images témoignent des coutumes, elles décrivent l'architecture traditionnelle, les repas, les vêtements, les loisirs ou les

cérémonies et les traditions funéraires.

Des images où les corps sont vus comme des architectures et les architectures figurent comme des corps. Où les femmes sont des statues géométriques. Où les regards se détournent vers l'intérieur, vers la pensée féconde, vers la conscience, vers la mémoire.

Et cet étrange écho, des ondes sur l'eau aux boucles des cheveux, du dessin des veines gonflées sur le bras aux anneaux de la pieuvre au bord de l'eau.

.jpg)

_of_the_Duwamish,_1896.jpg)

.jpg)

+(San+Ildefonso).jpg)

+(San+Juan).jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)