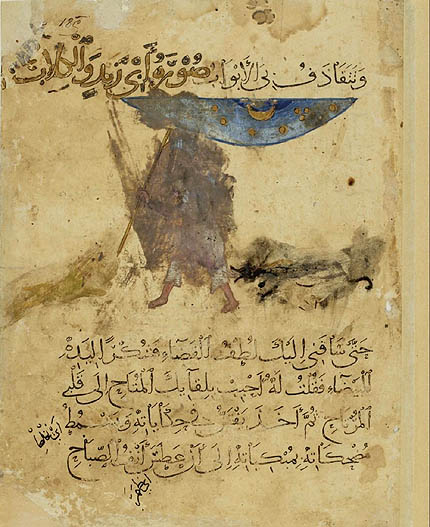

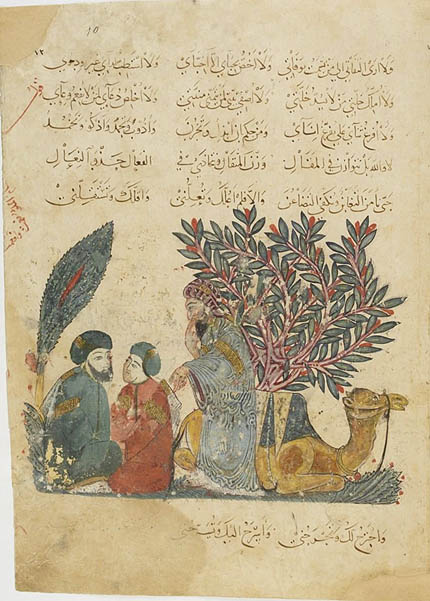

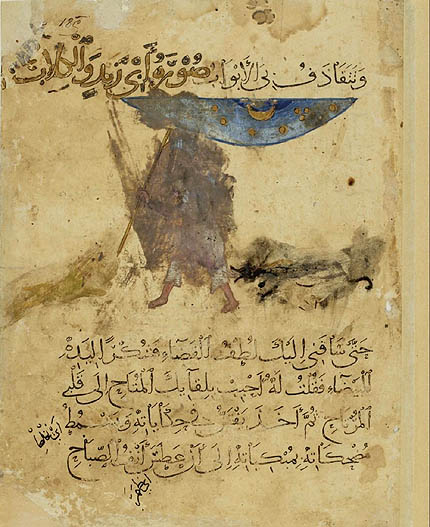

Abû Moḥammad al-Qâsim ibn ʿAlî al-Ḥarîrî, Maqâmât, XIIIe siècle. Manuscrit arabe 3929. Paris, Bnf.

Abû Moḥammad al-Qâsim ibn ʿAlî al-Ḥarîrî, Maqâmât, XIIIe siècle. Manuscrit arabe 3929. Paris, Bnf.

Son bâton à la main, il chemine sous les étoiles. Quelque part dans le

désert jaune de la page, deux chiens l’ont attaqué. Ce manuscrit des

Maqâmât d’Aboû Moḥammad al-Qâsim ibn ʿAlî al-Ḥarîrî date du XIII

e

siècle, il a beaucoup voyagé lui aussi, il a perdu plusieurs de ses

cahiers et souffert son destin de livre — être passé de mains en mains

et avoir été beaucoup lu.

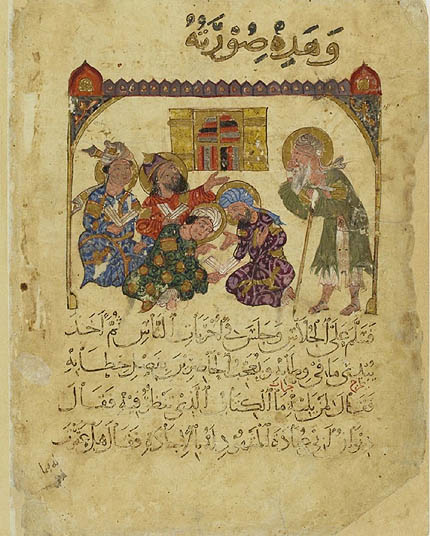

Aboû Moḥammad al-Qâsim ibn ʿAlî al-Ḥarîrî, Maqâmât, XIIIe siècle. Manuscrit arabe 3929. Paris, Bnf.

Aboû Moḥammad al-Qâsim ibn ʿAlî al-Ḥarîrî, Maqâmât, XIIIe siècle. Manuscrit arabe 3929. Paris, Bnf.

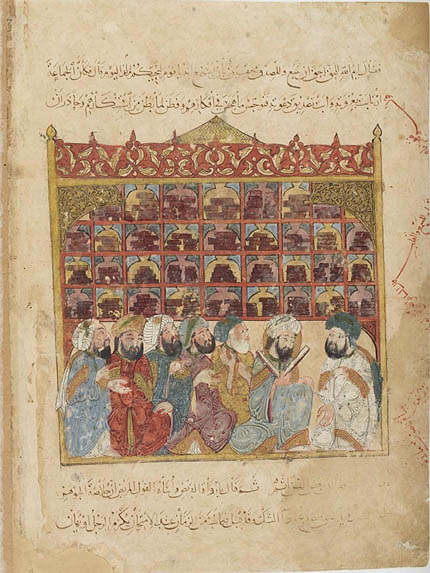

Aboû Moḥammad al-Qâsim ibn ʿAlî al-Ḥarîrî, Maqâmât, XIIIe siècle. Manuscrit arabe 5847. Paris, Bnf.

Aboû Moḥammad al-Qâsim ibn ʿAlî al-Ḥarîrî, Maqâmât, XIIIe siècle. Manuscrit arabe 5847. Paris, Bnf.

Tout compte fait, ce que j’avais trouvé à propos de

ce si discret méridien de Tonnerre m’avait laissé un goût d’inachevé. Toutes ces images médiévales, ces quadrants et ces astrolabes, tout comme

le puits d’Eratosthène,

me ramenaient toujours au même souvenir d’une savante exposition sur

les sciences arabes, il y a six ou sept ans, à l’Institut du monde arabe

à Paris — souvenir au goût d’inachevé lui aussi. Qu’il soit impossible

de parler des sciences anciennes sans faire un détour par le monde

arabo-musulman, voilà qui me semblait évident — mais ce savoir ne se

laissait pas découvrir sans mal.

Il était donc temps de reprendre.

Un

— Eratosthène avait établi un premier réseau de coordonnées permettant

d’élaborer des techniques de projection cartographique. Il n’est pas

seul : Marinos de Tyr, vers la fin du 1

er

siècle après J.C., chercha lui aussi à mesurer la Terre mais s’appuya

sur d’autres mesures que celles d’Eratosthène pour dresser une carte.

Celle-ci sera à son tour le modèle de la

Géographie de Ptolémée,

cinquante ans plus tard. A partir d’un méridien d’origine au large de

l’Afrique occidentale, Marinos comme Ptolémée tracent un réseau de

méridiens et de parallèles équidistants formant des rectangles donnant

une projection correcte au niveau du 36° parallèle, celui de l’île de

Rhodes, et autour duquel s’organisent les terres de la côte atlantique

jusqu’à la Chine.

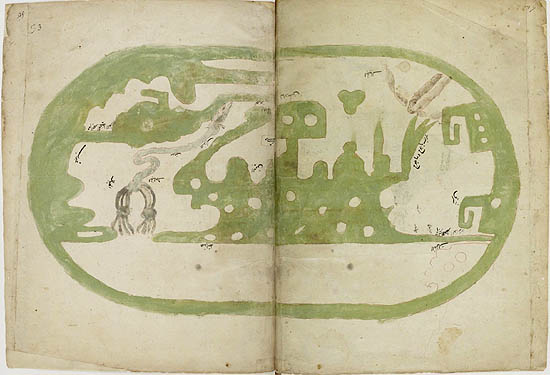

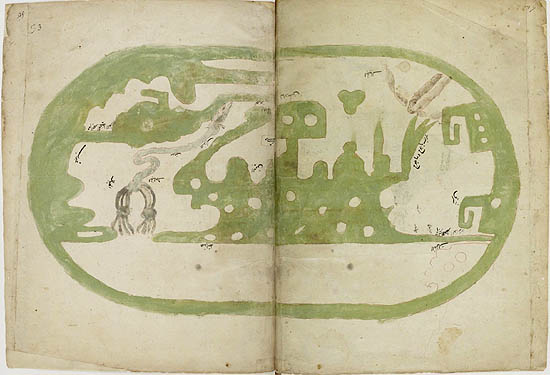

Al-Isthari (?-951), Traité de géographie. Manuscrit du XVIe siècle. Paris, Bnf. La carte reprend la projection de Ptolémée, le nord en haut sur cette copie.

Al-Isthari (?-951), Traité de géographie. Manuscrit du XVIe siècle. Paris, Bnf. La carte reprend la projection de Ptolémée, le nord en haut sur cette copie.

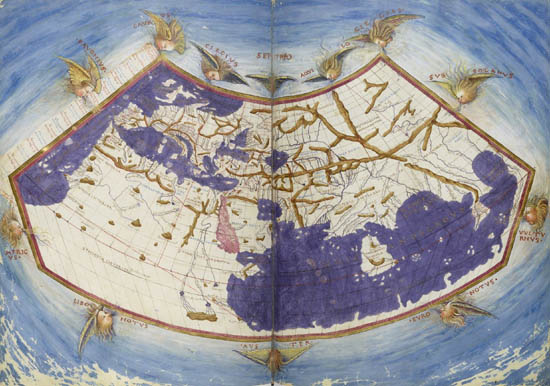

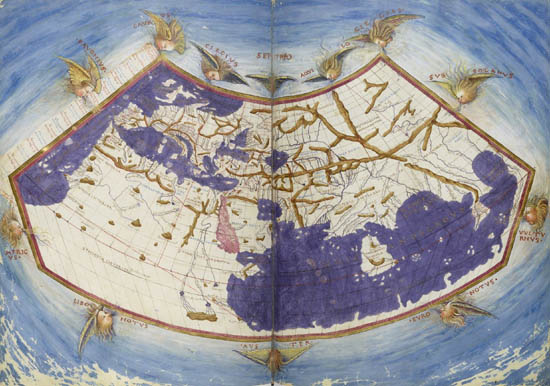

Claude Ptolémée , Cosmographia, Jacobus Angelus interpres. Paris, Bnf.

Claude Ptolémée , Cosmographia, Jacobus Angelus interpres. Paris, Bnf.

Cette représentation du monde selon Ptolémée, dessinée à Florence entre 1451 et 1500 intègre le tracé des méridiens.

Deux — tout comme Ptolémée, traduit de nombreuses fois en arabe dès la seconde moitié du VIII

e siècle et dont l’œuvre est redécouverte en Europe à partir du XII

e siècle sous le nom d’

Almageste, Marinos de Tyr est l’objet de traductions en arabe. Tous deux constituent l’une des références du grand géographe du X

e siècle, al-Masûdʿî.

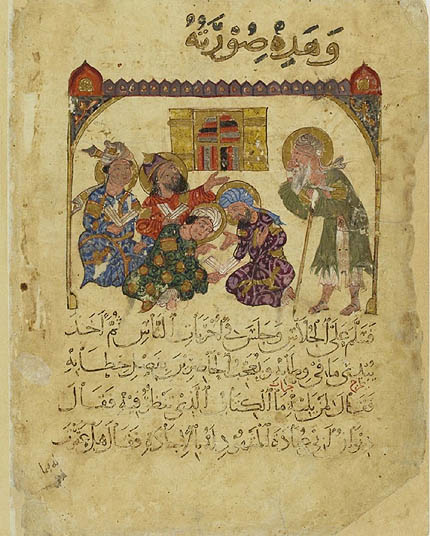

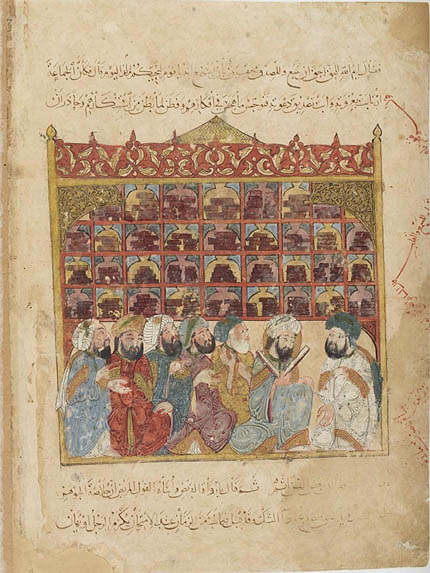

Les

bibliothèques princières comme les plus modestes bibliothèques privées

se multiplient parallèlement aux « Maisons de sagesse », telle celle que

fonde Hârûn al-Rashid à la fin du VIII

e siècle ou les institutions d’enseignement supérieur que seront les madrasas à partir des Seljoukides.

|

| Abû Moḥammad al-Qâsim ibn ʿAlî al-Ḥarîrî, Maqâmât, XIIIe siècle. Manuscrit arabe 3929. Paris, Bnf. |

|

| Abû Moḥammad al-Qâsim ibn ʿAlî al-Ḥarîrî, Maqâmât, XIIIe siècle. Manuscrit arabe 3929. Paris, Bnf. |

|

| Abû Moḥammad al-Qâsim ibn ʿAlî al-Ḥarîrî, Maqâmât, XIIIe siècle. Manuscrit arabe 3929. Paris, Bnf. |

|

| Abû Moḥammad al-Qâsim ibn ʿAlî al-Ḥarîrî, Maqâmât, XIIIe siècle. Manuscrit arabe 3929. Paris, Bnf. |

Ces textes, comme l’

Almageste, ainsi que leurs traducteurs et commentateurs, ainsi que les savants, tous circulent à travers le monde musulman.

|

| Fragments de L'Almageste de Ptolémée, Espagne, XIe ou XIIe siècles (Londres, The Nasser D. Khalili Collection of Islamic Arts). |

|

| Al-Biruni, Livre de la compréhension des éléments de l'art de l'astrologie, 1237-1238, Berlin,

Staatbibliothek. L'origininalité de cet ouvrage didactique tient à ce

qu'il est rédigé sous la forme de questions - réponses. |

|

| Al-Biruni, Livre de la compréhension des éléments de l'art de l'astrologie, 1237-1238, Berlin, Staatbibliothek. |

|

| Al-Qazwini, Livres des créatures merveilleuses et des choses rares, Bagdad,

XIVe - XVe siècle (Vienne, Osterreichische National Bibliothek). Le

folio 3v. représente une éclipse lunaire conformément au système

géocentré de Ptolémée. |

|

| Abu Ali al-Hasan ibn Ali al-Marrakushi, Compendium des principes et objectifs, Inde, 1659 (Londres, The Nasser D. Khalili Collection of Islamic Arts). Cet ouvrage, compilé au XIIIe siècle, est la principale source concernant la construction et l'utilisation d'instruments astronomiques dans l'espace de l'islam médiéval. |

|

| Nasir al-Din al-Tusi, Rédaction de l'Almageste,

XVe siècle, Paris, BnF. Al-Tusi, après avoir bénéficié de la protection

de l'iman d'Alamut, passa sous la protection du conquérant mongol

Hülegü qui construisit pour lui en 1259 l'observatoire de Marâqeh en

Azerbaidjan iranien (voir plus bas). Là, les astronomes, en appliquant

le langage mathématique à la description du mouvement des astres,

ouvrirent la voie à la critique du modèle ptolémaïque et de la

description aristotélicienne de l'univers. Al-Tusi fut le premier

astronome à démontrer empiriquement la rotation de la Terre sur son axe. |

|

| Katib Çelebi (1609 - 1657), Traité de géographie générale, f. 26 v., Istanbul, Müteferrika, 1732 (Paris, BnF). |

|

| Katib Çelebi (1609 - 1657), Traité de géographie générale, f. 17 v., Istanbul, Müteferrika, 1732 (Paris, BnF). |

Trois — les astronomes arabes et persans, à leur tour, se sont attaqués aux mesures de la Terre et aux mesures du temps.

Ils

tracent des cartes et parfois des méridiens. Ils critiquent les

stratégies d’observation de Ptolémée et développent ces instruments que

reprendront nos astronomes européens : instruments de grande dimension

pour des mesures plus précises et astrolabes planisphériques

perfectionnées par rapport au modèle grec afin, dans un contexte

musulman, de connaître la direction de la prière

(qibla). Les mêmes exigences religieuses sont à l’origine d’une nouvelle discipline, celle de la mesure du temps

(ʿilm al-mîqât)

qui aboutit notamment à la réalisation de cadrans solaires. Ces

développements de l’observation comme les modèles mathématiques qu’ils

entrainent conduisent à la critique de l’astronomie grecque et en

particulier de l’

Almageste, et par là, préparent la révolution copernicienne du XVI

e siècle.

|

| Astrolabe universel signé Ahmad ibn al-Sarraj, Alep, 1329 (Athènes, musée Benaki). |

|

| Représentation d'une sphère armillaire, Tables auxiliaires d'al-Wafar'i, Egypte XVe siècle, Bibliothèque auxiliaire, Cité du Vatican. |

|

| Traité sur la théorie, la construction et l'usage des astrolabes, Sivas, 1231 (Koweit, bibliothèque al-Sabah). |

|

| Taqiy al-Din ibn-Maruf, Instruments d'observation pour les Tables Shâhinshâh, Turquie, vers 1580 (Paris, BnF). |

|

| al-Zarqali, Le Canon d'Amonius, Espagne ou Maroc, 1257 (Munich, Bayerische Staatbibliothek). Ces tables astronomiques comportent des informations sur la position des astres et leurs mouvements comme, sur cette page, la longitude de Jupiter. |

|

| al-Hasan Murakushi, Livres des principes et des buts sur la science du temps, Égypte ou Syrie, XVe siècle (Paris, BnF). Un livre sur la gnomonique ou science de la construction des cadrans solaires. |

|

| Shaykh Wafa, Calendrier astrologique, Turquie, 1676 (Paris, BnF). Il s'agit d'une représentation des "mansions" lunaires, ces vingt-huit groupes d'étoiles que la Lune traverse chaque mois en parcourant le ciel. |

|

| Taql' al-Dîn, sphère armillaire tirée du Dhat al-Halak, vers 1580, bibliothèque du musée de Topkapi, Istanbul. |

|

| Taql' al-Dîn, sextant tiré du Al-Alat al-rasadiyah li-jiz al-shahinshahiyya, vers 1580, bibliothèque du musée de Topkapi, Istanbul. Le sextant est la réduction à un sixième de l'astrolabe planisphère. |

On

retrouve enfin, non pas le tracé d’un méridien sur le sol, mais celui

d’un cadran solaire, essentiel pour régler l’heure des prières.

|

| Cadran solaire, vers l'an mil, Cordoue, musée archéologique. |

|

| Cadran solaire vertical de la mosquée d'Uskudar (Istanbul), 1770. |

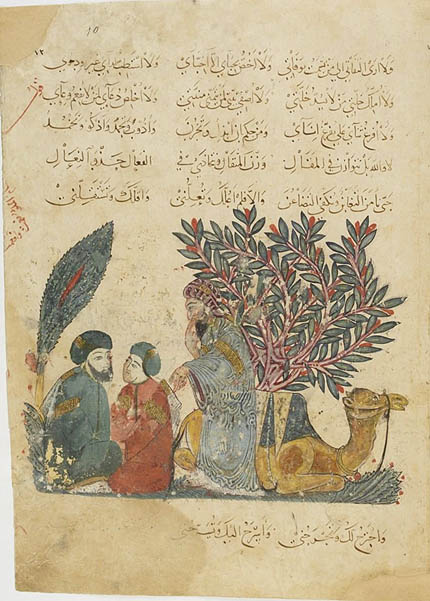

Et les méridiens ?

La

compagnie des astronomes, géographes et mathématiciens est voyageuse.

Arabes, Perses, Turkmènes, Kurdes, Turcs, Mongols, ils s’en vont sur les

routes, de Damas à Soltaniyeh, de Rey à Samarcande. Ils voyagent, ils

se rencontrent, ils discutent, ils observent.

Aboû Moḥammad al-Qâsim ibn ʿAlî al-Ḥarîrî, Maqâmât, XIIIe siècle. Manuscrit arabe 5847. Paris, Bnf.

Aboû Moḥammad al-Qâsim ibn ʿAlî al-Ḥarîrî, Maqâmât, XIIIe siècle. Manuscrit arabe 5847. Paris, Bnf.

|

| Muhammad ibn Ahmad al Biruni, manuscrit arabe 1489 (XVIe siècle), Paris, BnF. |

|

| Passeport arabe sur papyrus, année 133 de l'Hégire (751), Paris, BnF |

|

| Abû Moḥammad al-Qâsim ibn ʿAlî al-Ḥarîrî, Maqâmât, XIIIe siècle. Manuscrit arabe 3929. Paris, Bnf. |

|

| Muhammad ibn Ahmad al Biruni, manuscrit arabe 1489 (XVIe siècle), Paris, BnF. |

|

| Tesson, Perse, XIVe siècle (musée du Louvre) |

|

| Tesson, Perse, XIVe siècle (musée du Louvre) |

|

| Abû Moḥammad al-Qâsim ibn ʿAlî al-Ḥarîrî, Maqâmât, XIIIe siècle. Manuscrit arabe 3929. Paris, Bnf. |

|

| Abû Moḥammad al-Qâsim ibn ʿAlî al-Ḥarîrî, Maqâmât, XIIIe siècle. Manuscrit arabe 3929. Paris, Bnf. |

|

| Tesson, Perse, XIVe siècle (musée du Louvre) |

* * *

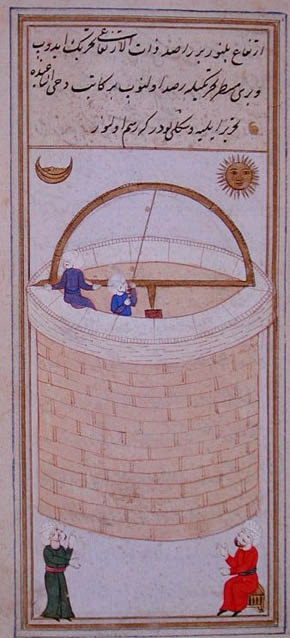

Pour tracer les méridiens, il faut souvent commencer par bâtir un observatoire.

Avant l’usage de la

camera obscura,

l’observation du mouvement des étoiles a certes pu se faire par

l’utilisation des puits, non pas comme le fit Eratosthène pour mesurer

l’ombre du soleil et de là, calculer la mesure du méridien donc la

circonférence de la Terre, mais afin, dit-on, de pouvoir observer le

mouvement des étoiles même en plein jour sans être gêné par la lumière.

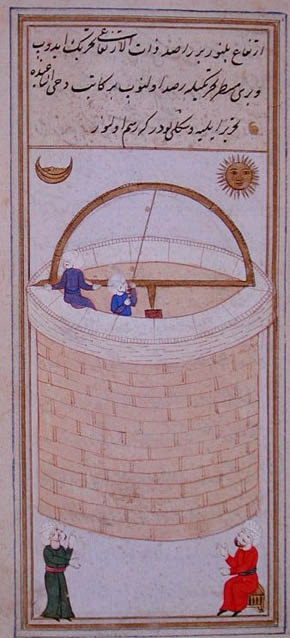

Taqiy al-Din ibn-Maruf, Le puits d’observation azimutal d’Istanbul : Instruments d’observation pour les tables de Shâhinshâh, Turquie, 1580. Paris, Bnf.

Taqiy al-Din ibn-Maruf, Le puits d’observation azimutal d’Istanbul : Instruments d’observation pour les tables de Shâhinshâh, Turquie, 1580. Paris, Bnf.

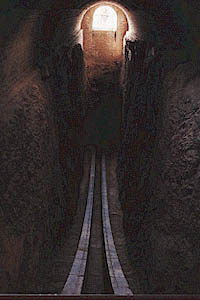

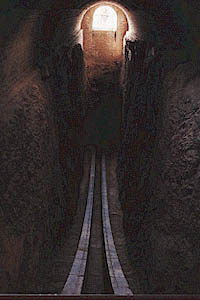

Ulugh

Beg, (1394-1449), petit-fils et second successeur de Tamerlan, est

resté dans les mémoires moins pour son rôle comme prince de Samarcande

qu’en tant qu’astronome, mathématicien et bâtisseur de l’un des plus

anciens observatoires du monde musulman. Peut-être avait-il visité dans sa jeunesse l'observatoire de Marâqeh en Iran que Hülegü, petit-fils de Gengis Khan, avait fait construire en 1259 pour l'astronome Nasir al-Din al-Tusi. De cet observatoire, il ne reste que les ruines géantes du sextant.

|

| Les ruines du sextant de Marâqeh, au sud de Tabriz, protégées par une coupole de plastique. Je me souviens avec émotion du guide, Ali, nous expliquant (tout en farsi) le fonctionnement de l'observatoire, et de Sorayya qui s'efforçait de tout traduire. |

L'observatoire de Samarcande était

équipé d’instruments astronomiques fixes et qui employait pour

fonctionner une soixantaine d’astronomes au moins, jusqu’à cent

peut-être. Leurs observations furent menées sur une longue période,

entre 1420 et 1437. Elles ont défini la durée exacte de l’année solaire

— 365 jours, 6 heures, 10 minutes and 8 secondes — et établi un

catalogue de 1012 étoiles.

Le

petit-fils de Temür Beg, Ulugh Beg Mirza, fit bâtir un autre grand

édifice : l’observatoire à trois étages construit sur le flanc de la

colline de Kuhak et qui est utilisé pour dresser des tables

astronomiques. Grâce à cet observatoire, Ulugh Beg Mirza a dressé les

Tables Köregeniennes qui sont maintenant en usage dans le monde entier.

On utilise rarement d’autres tables astronomiques. Auparavant, on se

servait des Tables Elkhaniennes dressées à Maragha par Khaja Nasir Tusï,

sous Hülegü Khan qu’on appelle Elkhan. On n’a probablement pas dressé

dans le monde plus de sept ou huit tables astronomiques. L’une d’elles

est l’œuvre du Calife Mamun, on les appelle Tables Mamuniennes. Ptolémée

en dressa aussi.

Babur, Mémoires des événements de l’année 903 (1498), Babur-Nama,

traduction de J.-L. Bacqué-Grammont.

L’observatoire était constitué d’un bâtiment monumental cylindrique,

d’une hauteur de 30 mètres pour un diamètre de 46, équipé d’un sextant

gigantesque en marbre, le « Sextant de Fakhri », d’un rayon de près de

40 mètres, permettant une très grande précision dans les mesures

astronomiques lors du passage du Soleil, de la Lune ou des planètes dans

le méridien. Cet arc de 60° comportait des escaliers de chaque côté

pour permettre aux assistants chargés des mesures de se déplacer.

Aujourd’hui

en partie enterré, le sextant est bien conservé alors que les autres

instruments en revanche ont disparu. Ulugh Beg, quant à lui, fut

assassiné par son fils.

Pour

ce monde qui passe en cinq jours, il assassina un homme aussi savant et

âgé que l’était son père. Le chronogramme de la mort d’Ulugh Beg Mirza

est le suivant :

Ulugh Beg Mirza, océan de science et de sagesse

Qui fut le soutien du monde et de la religion

A goûté par Abbas le miel du martyre

Ces lettres sont son chronogramme : Abbas a tué.

Babur, Mémoires des événements de l’année 903 (1498), Babur-Nama.

* * *

Juste

un objet pour finir. Ce n’est pas un astrolabe même s’il est sphérique

et traversé d’une réglette mobile ou alidade. Il s’agit d’une

représentation mathématique du monde musulman qui permet de repérer les

grandes villes et de situer par rapport à La Mecque. La Mecque est au

centre et les positions de cent cinquante villes sont indiquées à partir

de leurs coordonnées. Le déplacement de l’alidade permet de fournir

directement pour chacune de ces villes la direction de La Mecque grâce

aux graduations qui entourent la pièce. La distance entre chaque ville

et La Mecque est également marquée. Une boussole a été ajoutée au fond

de l’objet. L’ensemble repose sur les tables astronomiques compilées à

partir des observations d’Ulugh Beg à Samarcande. Il n’existe que deux

exemplaires de ce type de cartes, car cet objet est bien une carte,

retrouvées celle-ci en 1989 et la seconde en 1995.

Carte du monde musulman centrée sur la Mecque, Iran, XVIIe siècle. Koweit, collection al-Sabah, Dar al-Athar al-Islamiyyah.

Carte du monde musulman centrée sur la Mecque, Iran, XVIIe siècle. Koweit, collection al-Sabah, Dar al-Athar al-Islamiyyah.

Al-Isthari (?-951), Traité de géographie. Manuscrit du XVIe siècle. Paris, Bnf. La carte reprend la projection de Ptolémée, le nord en haut sur cette copie.

Al-Isthari (?-951), Traité de géographie. Manuscrit du XVIe siècle. Paris, Bnf. La carte reprend la projection de Ptolémée, le nord en haut sur cette copie. Claude Ptolémée , Cosmographia, Jacobus Angelus interpres. Paris, Bnf.

Claude Ptolémée , Cosmographia, Jacobus Angelus interpres. Paris, Bnf.

Taqiy al-Din ibn-Maruf, Le puits d’observation azimutal d’Istanbul : Instruments d’observation pour les tables de Shâhinshâh, Turquie, 1580. Paris, Bnf.

Taqiy al-Din ibn-Maruf, Le puits d’observation azimutal d’Istanbul : Instruments d’observation pour les tables de Shâhinshâh, Turquie, 1580. Paris, Bnf.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire